- バージョン

- 1.01 beta

- 更新日

- 2008/01/14

- OS

- Windows 2000/XP/Vista

- 言語

- 日本語

- 価格

- 無料

- 提供元

- 有限会社シーリス

人には見られたくないプライベートなメールやファイルがたくさんあるから見られたくないなあ、なんて考えたことありませんか。

このソフトを利用すると、自分の死後、見られたくないファイルを削除しつつ、遺言のようなメッセージを残すことができます。

僕が死んだら の使い方

ダウンロード と インストール

- Vector のダウンロードページへアクセスし、「ダウンロードページへ」ボタンをクリックしてダウンロードします。

- ダウンロードした圧縮ファイル(whenidie101.zip)を展開し、whendie.exe から起動します。

※ 動作に必要なソフト : .NET Framework 2.0

使い方

自動削除設定する

- 本ソフトを起動すると、使用許諾契約書画面が表示されます。

「同意して利用する」ボタンをクリックします。

僕が死んだら

- 削除するファイル/フォルダーを設定し、削除時に実行するファイルを指定します。

- ステップ1:削除したいファイルやフォルダーを画面にドラッグ&ドロップします。

- ステップ2:削除実行時に開くファイルを設定します。

テキストファイル、ワードファイル、パワーポイントファイル、スライドショー、動画ファイルなどを利用して、遺言のような意味合いでメッセージを伝えられます。 - ステップ3:「生成」ボタンをクリックします。

「僕が死んだら」実行時に削除できるかの検証を行います。

検証が終わると検証結果ウィンドウが表示され、ファイル/フォルダーを無事削除できる場合は「○」が表示されます。

テスト検証結果

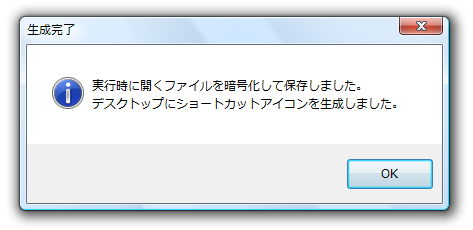

「生成」ボタンクリックで、デスクトップに「僕が死んだら」のショートカットアイコンが作成されます。

デスクトップショートカットアイコンの生成

- 実行時に開くファイルを完全に消去しますか?とウィンドウが表示されるので、削除してもよい場合は「はい」ボタンをクリックします。

これで準備完了です。

「僕が死んだら」の画面は右上の「×」ボタンをクリックして閉じます。

実行時ファイルの削除確認

- 遺言ソフトとして利用するためには、デスクトップに作成された「僕が死んだら」のショートカットアイコンを実行してもらうことが必要になります。

女性の場合はショートカットアイコンの名前を「私が死んだら」にするなど、クリックしてもらいやすい名前にリネームしておくことがポイントです。

実行すると、「暗号化されたメッセージがあります」というウィンドウが表示されます。

「同意して表示」ボタンをクリックすると、バックグラウンドで指定したファイル/フォルダーを削除し、暗号化して隠しておいたファイルが実行されます。

ショートカットの実行

データを削除する方法

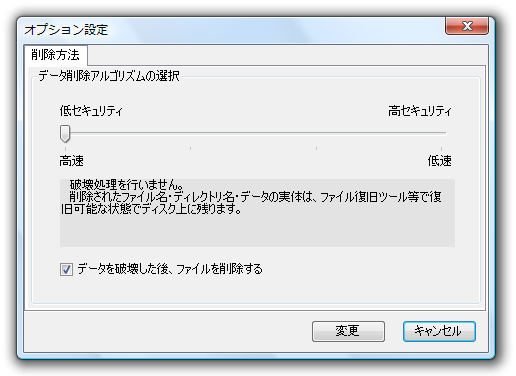

ファイル削除方法は4つの段階で指定できます。「僕が死んだら」を実行し、メニューバーから「設定」⇒「オプション設定」とクリックします。スライダーを動かして、低セキュリティかつ高速 ~ 高セキュリティかつ低速 を選択できます。

オプション設定

左から順に次の4段階から選択可能です。

- 破壊処理を行いません。

削除されたファイル名/ディレクトリ名/データの実体は、ファイル復旧ツール等で復旧可能な状態でディスク上に残ります。 - ファイル名/ディレクトリ名をランダムで変更後、データの先頭 512byte を上書きして破壊します。

削除した場合でも、データの実体はファイル復旧ツール等で復旧可能な状態でディスク上に残りますが、一般的な画像・動画データの再生は困難になります。 - ファイル名/ディレクトリ名をランダムで変更後、ファイルデータの領域全てを 0x00 で上書き処理を行います。

データの実体の復旧は困難です。 - ファイル名/ディレクトリ名をランダムで変更後、NSA(国家安全保障局)推奨方式で、ファイル領域の上書きを行います。

この方法でデータを破壊すると、データの実体の復旧は困難を極めますが削除処理は非常に低速です。

更新履歴

Version 1.01 beta (2008/01/14)

- 削除処理の実行時、削除対象ファイル・フォルダの中に[読み取り専用ファイル・フォルダ]があった場合にエラーが発生する不具合を修正。

Version 1.00 beta (2008/01/14)

- メッセージファイルの暗号化機能を追加

Version 0.70 beta (2007/12/31)

- 設定ファイルを通常では読めない形式に変更

- 旧バージョンの設定ファイルからの自動コンバート

- 削除処理の実行時に、削除対象ファイルの設定リストを自動で削除

- 設定画面に「ファイルを削除する」オプションを追加(削除する事でHDDの容量が減少して、削除処理を認識されたくない方用)